Luoghi, vita e

società dei pescatori

isolati nei loro quartieri di povere casupole – edificate spontaneamente le une vicine alle altre in prossimità di magazzini e caotici spazi esterni di lavoro – la vita di questi gruppi sociali si svolgeva per lo più all’aperto. La prevalente omogamia matrimoniale, che acuiva l’isolamento culturale oltre che fisico di queste comunità, era tuttavia aperta all’arrivo e all’integrazione di nuovi gruppi familiari di pescatori, come avvenne sulle coste abruzzesi alla fine del Seicento con diversi gruppi veneti provenienti da Chioggia e Caorle o nella seconda metà dell’Ottocento con altre consistenti migrazioni in arrivo dalle Marche.

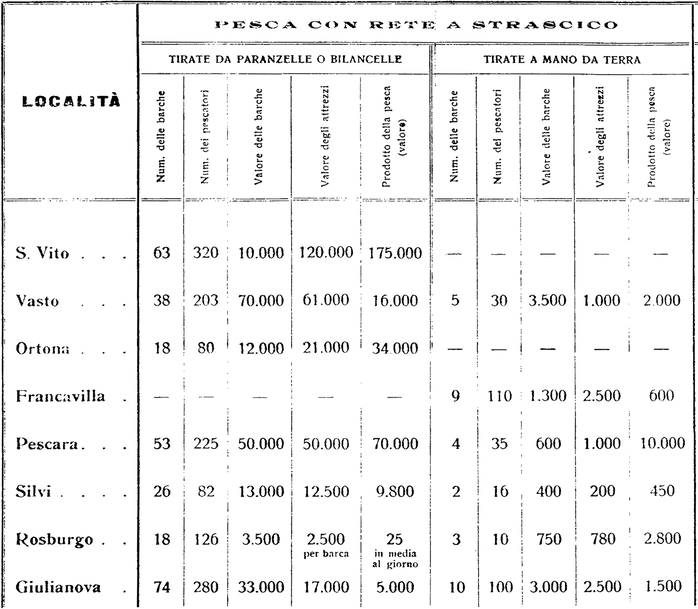

Allo scoppio della Prima guerra mondiale nei registri della gente di mare del circondario marittimo di Ortona – dov’erano ricompresi gli approdi di Termoli, Vasto, San Vito Chietino, Francavilla, Pescara, Rosburgo (Roseto degli Abruzzi) e Giulianova – risultavano iscritti 3772 pescatori e censite 377 barche da pesca, di cui 200 nei porti più grandi di Ortona e Pescara.

Raccolti in piccole comunità affacciate sul mare e vicini ai propri mezzi di sussistenza, i pescatori hanno sviluppato nel tempo una diversità culturale dettata dalle mutevoli situazioni meteo marittime e dalle stagioni che ne hanno condizionato le abitudini ed i ritmi di vita, sia lavorativa che familiare;

La diffidenza con la quale erano visti gli abitanti dei quartieri marinari dagli altri ceti sociali non impediva loro di entrare in stretti rapporti economici con il circondario: quando negli ultimi decenni dell’Ottocento i collegamenti ferroviari facilitarono l’espansione sulla costa dell’emergente ceto sociale borghese – prima per la moda della villeggiatura e dei bagni di sole contro il diffondersi della tubercolosi e del rachitismo, poi per lo sviluppo dei centri produttivi e dei traffici commerciali – sarà proprio la crescente domanda di prodotto ad incrementare il numero di barche e degli abitanti dei borghi marinari.

e la possibilità di smerciare il prodotto in tempi rapidi a distanze anche notevoli grazie ai treni, sostennero la crescita di nuovi insediamenti di pescatori, grazie anche all’arrivo di nuove famiglie dedite a quest’attività provenienti da vari centri delle Marche.

La scelta della localizzazione e il criterio insediativo dei nuovi borghi marinari non fu dettato da modelli di pianificazione urbanistica ma seguì lo spontaneismo di un mestiere slegato dal territorio, a contatto diretto col mare, sulla spiaggia e sulle banchine dove si viveva e si lavorava principalmente all’aperto, coprendo aree precedentemente vuote.

L’inaugurazione della ferrovia adriatica nel 1863 e il successivo collegamento transappenninico con Sulmona nel 1873 e finalmente con Roma nel 1888, favorirono un notevole afflusso di abitanti dall’Abruzzo interno verso il litorale, attirati dalla duplice prospettiva di praticare il commercio al minuto e dalla nuova attività economica della balneazione. Fu un movimento che coinvolse anche gli stessi centri collinari affacciati sulla costa come Castellamare Adriatico, Giulianova, Silvi, Francavilla, Ortona, e Vasto, protesi a sviluppare nuove borgate a ridosso delle spiagge, in zone commerciali intorno alle stazioni e residenziali con vista sul mare.

La sostanziosa richiesta di prodotti ittici, da destinare ai ricchi villeggianti durante la stagione estiva più produttiva,

Le abitazioni dei pescatori ai tempi delle paranze erano umilissime, spesso composte da un’unica stanza o da due vani quando il marinaio era da considerarsi benestante. L’ingresso si apriva sulla cucina con il focolare per riscaldare e cuocere il cibo; il secondo vano, a volte diviso solo da una tenda, era la stanza coniugale che accoglieva anche i figli man mano che venivano al mondo. In un angolo di questa vi erano i “rustici”, fori a pavimento collegati a pozzi neri dove confluivano i liquami, a volte raccolti anche in pitali di creta a due manici e coperchio. La fioca illuminazione era fornita da lumi a petrolio o lucerne ad olio. L’arredo era costituito da un tavolo, un armadio e da una cassapanca per la biancheria.

Le povere casupole si addossavano le une alle altre sfruttando i materiali naturali che si rinvenivano nella zona,

inizialmente pietre poggiate l’una sull’altra legate da un impasto di sabbia e calce, spesso raccolte intorno a piccole corti nel quali si svolgevano i lavori domestici e dove talvolta si apriva un pozzo al quale attingere l’acqua.

Con l’inizio del ’900 assistiamo anche allo sviluppo del modello agiato realizzato in mattoni e alle case degli armatori, che si componevano di un piano terra destinato a cantina/ripostiglio e di un primo piano al quale si accedeva con una scala interna oppure con una rampa esterna se davano sulle corti. I nuovi borghi marinari non avevano in genere locali destinati a specifiche attività commerciali o artigianali, salvo il forno e le cantine, frequentate di pomeriggio quando il tempo era cattivo e non si poteva uscire in mare o in occasione delle feste.

Il giorno successivo partiva la dote della sposa compresi il comò e la cucina. Tutto era caricato sopra un carretto addobbato con nastri e fazzoletti e trasportato nella futura dimora degli sposi: a ricevere la dote si trovava la madre di “lui” e le zie di primo grado. La sposa non accompagnava il trasporto della biancheria. Il sabato pomeriggio era dedicato alla cerimonia del “dono”: gli sposi, ognuno nella propria casa, ricevevano gli invitati alle nozze; si allestiva una stanza con un tavolo di biscotti, confetti e liquori fatti in casa; su una parete si attaccava un nastro di pizzo su cui venivano appesi i soldi ricevuti in regalo in modo da rendere noto a tutti la somma ricevuta da ogni invitato, i regali venivano disposti con il bigliettino di augurio su un altro tavolo. La domenica mattina, alle ore nove, iniziava la cerimonia vera e propria a casa della promessa sposa con l’arrivo dell’abito bianco portato dalla sarta e dalle aiutanti che avevano il compito di vestirla e prepararla. Verso le undici giungevano le carrozze: nella più bella prendeva posto la sposa col padre o il fratello; nella seconda i parenti dei due giovani e nell’ultima lo sposo con la madre e, in mancanza di questa, con gli zii. In chiesa lo sposo entrava per primo al braccio della madre e davanti all’altare aspettava la futura moglie. La madre della sposa non partecipava alla cerimonia perché era in casa indaffarata insieme alle altre donne del vicinato a preparare il pranzo.

A cerimonia ultimata, la coppia prendeva posto sulla prima carrozza a cui seguiva il corteo. Lungo il tragitto dalla chiesa alla casa della sposa, dove si sarebbe svolto il pranzo, gli occupanti delle carrozze gettavano manciate di confetti sui conoscenti che incontravano. I due giovani venivano accolti dalle rispettive madri che abbracciavano e baciavano la sposa, mentre una pioggia di confetti e di fiori si riversava sulla felice ragazza.

(testo tratto dal “museo diffuso del porto” a cura del FLAG Costa di Pescara)

Nella borgata il matrimonio avveniva quasi sempre tra figli di pescatori, in comunità ristrette dove ci si conosceva tutti per via del mestiere che ne condizionava le abitudini caratterizzandone i ritmi di vita. La coppia si formava in età adolescenziale scambiandosi le prime occhiate interessate e silenziose per paura di essere scoperti; per anni soltanto i loro occhi potevano esprimere la reciproca “cotta”. Prima di partire per il militare lui finalmente invitava ad una chiacchierata la futura fidanzata che aderiva all’invito e si recava all’appuntamento in compagnia di un’amica. I giovani confidavano allora il proprio “segreto” alle rispettive madri le quali, quasi sempre, davano il consenso in quanto le famiglie si conoscevano. Da quel giorno la ragazza era tenuta a rispettare la futura suocera che già chiamava “mamma” e le veniva concesso di frequentare la casa dei suoceri durante l’assenza del giovane. La madre del fidanzato si recava a casa della ragazza per ufficializzare la data del fidanzamento, che avveniva durante la prima licenza del giovane; soltanto dopo la cerimonia il fidanzato era ammesso a frequentare la casa della ragazza con accurata cortesia e rispetto! Quando il giovane aveva ultimato il servizio militare ed era riuscito a mettere da parte una certa somma di denaro per acquistare il mobilio della camera da letto, si fissava la data delle nozze. Lo “sposalizio” aveva luogo di domenica e in tale occasione le barche rimanevano ferme perché quasi tutti i marinai vi partecipavano. Il giovedì precedente nella casa della sposa si eseguiva l’inventario della biancheria della ragazza, al quale presenziava la madre dello sposo. La biancheria poi era esposta e la futura sposa riceveva la visita delle amiche e delle donne anziane della borgata: a tutte veniva offerto un bicchierino di liquore fatto in casa con qualche confetto.

Subito dopo aveva inizio il copioso banchetto con trenta “portate” tutte a base di carne: in nessun caso si consumava pesce. Dopo il pranzo si aprivano quindi le danze. Si vedevano i brilli “parò”, con gli abiti della festa che indossavano due o tre volte l’anno, reclamare il ballo con la sposa. La festa durava molte ore e soltanto verso la mezzanotte gli sposi erano accompagnati nella nuova dimora: ma per loro non era ancora giunto il momento di restare finalmente soli. Dopo un po’ infatti gli amici dello sposo si recavano sotto le finestre a portare la serenata. Lo sposo doveva alzarsi, ricevere gli amici in cucina e offrire loro liquori, vino, biscotti. La gioia di rimanere “finalmente soli” avveniva solo all’alba!

Del resto, l’iniziazione al rapporto col mare avveniva molto presto, intorno agli otto anni: imitando il mestiere del padre ci si imbarcava come murè sotto padrone. Uno stile di vita fatalistico fondato sull’addestramento alla fatica e sulla competizione, resa necessaria dalla capacità di sapersi imporre all’attenzione del parone, il quale poteva disporre delle parti del pescato da distribuire ai marinai in maniera non uniforme. La rivalità all’interno della categoria si rivela un elemento qualificante all’esercizio del mestiere e diventa un motivo di orgoglio identitario, a volte oltre le ragioni di carattere esclusivamente economico. D’altronde la pesca è una forma di predazione naturale che genera intrinsecamente antagonismo con gli altri concorrenti, non solo esterni al gruppo ma anche per stabilire le gerarchie. Tuttavia, la competizione si trasforma in maniera altrettanto forte in complicità e solidarietà in caso di pericolo dell’individuo o del gruppo sociale di appartenenza.

“Il mare è… la Patria dei liberi” scriveva D’Annunzio nel “Primo Vere” ed in effetti proprio lo spirito d’indipendenza, non classificabile in categorie padronali o salariate – ricoprendo spesso il doppio ruolo di lavoratori e di datori di lavoro – rendeva i pescatori ostili a qualsiasi forma di inquadramento, sia giuridico amministrativo che sindacale.

La prevalente omogamia matrimoniale acuiva l’isolamento culturale oltre che fisico di queste comunità; infatti, lo sviluppo dei borghi marinari, connesso al crescente popolamento della costa ed all’aumento della domanda di prodotti ittici freschi, resistette a tutte le forme d’integrazione sollecitate dall’evoluzione del costume dei primi del ’900 e dall’espansione dei centri litoranei. Si può affermare che la pesca era una tradizione familiare e sociale che andava oltre i connotati dell’attività economica e coinvolgeva tutta la comunità per il particolare ritmo di vita regolato sull’orologio delle partenze e dei ritorni molto diverso dagli orari cittadini, con aggregazioni di casupole raccolte in piccole corti che rimanevano in silenzio durante il giorno per via dei maschi imbarcati fin da piccoli, e spiagge e banchine che si animavano al tramonto quando le barche scaricavano la merce. Il lavoro del mare non offriva solo un modo per sopravvivere ma rappresentava una dimensione identificativa e consapevole del proprio status, ostentato con orgogliosa convinzione.

Fino al secondo dopoguerra le comunità di pescatori continuarono ad esprimere un atteggiamento fortemente chiuso verso l’esterno, nella consapevolezza di rappresentare un modello di struttura economica e sociale differente rispetto all’ambiente circostante che nel frattempo andava trasformandosi assumendo connotazioni cittadine. D’altro canto, le amministrazioni civiche otto/novecentesche, a gestione spiccatamente borghese, dimostrarono a lungo uno scarso interesse nel voler penetrare questi aggregati per coinvolgerli nello sviluppo urbanistico che stava caratterizzando le località balneari. Ancora oggi nell’immaginario collettivo “quelli della marina” sono considerati con un certo timore e alterigia da parte degli abitanti dei centri urbani, conservando forse il ricordo di un tempo che fu.

La percepita estraneità della cultura marinara non ha favorito l’interesse e l’attenzione neanche da parte degli studiosi e delle classi colte verso la salvaguardia e la conservazione delle sue ultime tracce materiali e spirituali. Diversamente da quanto accadde per il mondo agropastorale, forse più vicino al concetto borghese di terra e di territorio, nel passato non si è riusciti ad andare oltre la romantica visione delle vele colorate e dei paesaggi marini descritti dai pittori e raccontati dai poeti; più tardi, non essendo la gente di mare inquadrabile quale classe popolare subalterna impegnata nelle lotte per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori del proletariato operaio e contadino, anche lo storicismo gramsciano prevalente negli studi demoantropologici ha messo in dubbio l’esistenza di una definita cultura del mare. Il disagio interpretativo, forse più che l’esigua consistenza numerica dei pescatori, oltre al rapido deperimento della cultura materiale che le afferiva, probabilmente spiega i pochi musei dedicati alle marinerie tradizionali e la penuria di reperti oggi conservati, nonostante l’Italia sia circondata dal mare.

Saper prevedere il tempo in maniera attendibile significava non solo garantire una buona pesca, ma spesso anche la salvezza dei pescatori. L’osservazione del massiccio appenninico avveniva quotidianamente ed era un dato fondamentale insieme alla valutazione delle brezze notturne. In estate quando in alto, oltre la cima, si formavano grosse nubi bianche, era segno che la giornata sarebbe stata buona e alla sera le brezze avrebbero seguito il sole. Quando, invece, le nuvole sfioravano la cima ed erano di colore più scuro, si doveva prevedere un cambiamento del tempo entro due giorni. Segno inequivocabile di cattivo tempo imminente erano le nubi dello stesso colore della montagna che, come una parrucca, seguivano la forma delle cime, senza staccarsi da esse.

Dei venti il libeccio, in Abruzzo chiamato garbino, era il più temuto a causa della scarsa capacità delle paranze di risalire il vento che spirava violentissimo da terra, rendendo il ritorno alla spiaggia molto problematico.

(Liberamente tratto dal testo “Paranze” di Francesco Feola)

La precarietà delle condizioni della navigazione a vela, connessa all’imprevedibilità delle condizioni del mare e dei venti, assegnava un ruolo importante all’osservazione della natura ed all’esperienza dei marinai più anziani che sapevano interpretarla. La presenza incombente delle alte vette appenniniche collegate alla costa da vallate perpendicolari, che dalla base delle montagne dopo breve cammino si gettano in mare, caratterizzano il territorio abruzzese, rendendolo costantemente attraversato da brezze di terra e di mare. Questi veri fiumi d’aria influenzano continuamente la direzione delle onde e lo stato del mare dei litorali, anche a causa dei bassi fondali che rendono repentino il cambiamento delle condizioni meteo marittime.

Quando il vento di garbino di colpo calava, con la stessa rapidità con la quale sopraggiungeva, lasciava le paranze in balia delle onde lunghe che mettevano a dura prova la resistenza degli scafi. Un’altra situazione che creava problemi era la rivaddure, ossia il passaggio rapido da libeccio a tramontana. Bisognava stare molto attenti perché il violento colpo di vento poteva abbattersi sulle alberature mentre le barche erano frenate in mare dalle pesanti reti a strascico.

Molti erano i proverbi che servivano ai più anziani a tramandare oralmente la loro esperienza, che derivava a sua volta da secolari osservazioni precedenti, fissandola con poche parole in rima per renderla più facile da ricordare. Naturalmente questi proverbi variavano da zona a zona, a seconda dell’orografia e dei nomi dati al territorio.

Mentre il coltello lentamente tracciava il segno, procedendo in senso antiorario e senza soluzione di continuità, il marinaio addetto al rito doveva recitare una formula scongiuro trasmissibile dai più anziani solo nella notte di Natale. A Pescara si diceva: In nome di San Ciattè/allate di Maria Vergine/ tre messe principali/che ti puzza squaja / come lu sale a lu magnà! Poi l’incaricato si denudava il sedere verso lu scijone gridando: mette lu cule a lu vende, faceme li fije vulande!

Solo i primogeniti potevano acquisire doti divinatorie per entrare in contatto con gli spiriti, grazie alla verginità dei genitori conservata prima del matrimonio (segno di purezza che permetteva di entrare in contatto con l’altro mondo come per le vergini vestali).

Secondo lo schema simbolico che faceva dello scafo un soggetto animato, anche il varo doveva prevedere l’entrata in mare di poppa, consentendo alla paranza di “vedere” e ricordare la spiaggia dalla quale era partita e farvi ritorno. Naturalmente durante la cerimonia del battesimo della barca non potevano mancare i riti religiosi, come la benedizione dello scafo a protezione dalle insidie del mare, insieme ad elementi più arcaici tesi ad invocare la protezione terrena da parte di un padrino scelto, quale “compare” della paranza, poi sostituito dalla figura della “madrina” nel rito del varo.

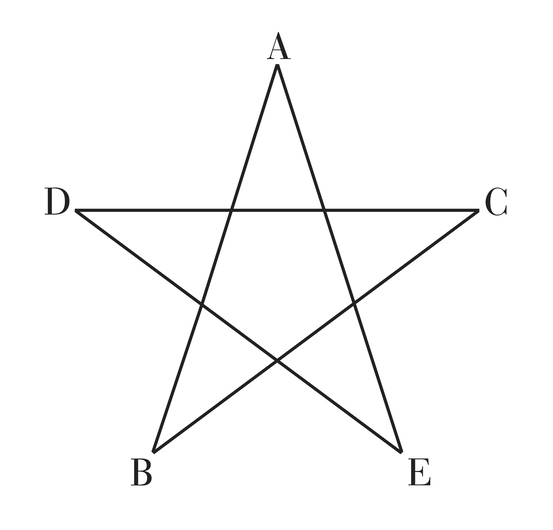

Quando alle difficoltà impreviste non si trovava rimedio attingendo al patrimonio di conoscenze realistiche, si faceva ricorso alle tecniche di superamento simboliche tipiche della cultura folklorica, mettendo in atto rituali che consentivano di esorcizzare l’evento. Esempio di tale cultura sono le formule adottate per “tagliare” lu scijone, tromba marina (sifone) (vedi VIDEO) che si credeva generata da spiriti malefici, demoni in sembianze di uomini o di donne venuti al mondo la Notte di Natale. Gli scijoni maschi erano alti e slanciati, mentre le femmine, più pericolose, erano riconoscibili dai “fianchi” larghi. Per scongiurare il pericolo un marinaio, figlio primogenito imbarcato, doveva fronteggiare il vortice e tracciare sullo scafo (o solo idealmente in aria) il “segno di Salomone”, ossia la stella a cinque punte (rappresentazione simbolica di un corpo umano) conficcandovi nel mezzo un coltello magico, nero a serramanico, chiamato “il coltello di San Liborio”.

Questa cerimonia avveniva con forme analoghe in tutta la costa del medio Adriatico. Nella trasposizione simbolica, a cui ricorrevano le pratiche di protezione magica, la barca poteva assumere le sembianze di un soggetto antropomorfo sul quale apporre o dipingere di rosso (contro l’invidia) dei grossi occhi a forma di virgola rovesciata, le cui pupille erano i due fori per le ancore di prua (occhi di cubìa); secondo un’antica tradizione, diffusa in tutto il mediterraneo, questi occhi dovevano “scrutare” la rotta ed evitare gli ostacoli in mare.

Nell’ambito delle procedure simboliche a volte si mescolano le intenzioni propiziatrici – come quelle evidenti nei brevi (piccoli scapolari contenenti sostanze diverse e amuleti come i cavallucci marini) – con le finalità più spiccatamente difensive, laddove il segno della croce, la benedizione e i santi vengono sincreticamente invocati a protezione dai pericoli e per la domesticazione del mare, dimensione aliena rispetto al terrestre. Analogamente si procede quando, scampato il pericolo, i marinai salvi erano solito commissionare a pittori ed artigiani locali dipinti ex voto per grazia ricevuta, contenenti di solito il nome del pescatore, la data del fatto, la raffigurazione del drammatico avvenimento con il mare in tempesta e del santo o della Madonna al quale avevano invocato aiuto.

La fede in Dio e nel santo protettore era spesso il frutto di una religiosità sincretica, in equilibrio fra sacralità e magia, superstizione e devozione, al cui interno c'era posto per Cristo e per il magaro, per le palme benedette che si mettevano a Pasqua sulle cime degli alberi delle barche e per i “brevi” da indossare o da portare a bordo quali amuleti contro il “malocchio”. Qui i portafortuna venivano offerti dal mare e i “cavallucci marini” prendevano il posto dei “cornetti rossi” delle comunità contadine. Sopra tutto incombeva il destino, regista inconscio degli eventi umani a cui nessuno può sottrarsi e accettato con fatalistica rassegnazione da chi aveva la propria vita costantemente in balia di pericoli e fenomeni atmosferici non controllabili.

Anche la tradizionale frittura di pesce che si faceva per strada in tali occasioni ha perso il senso di condivisione comunitaria del pescato per diventare una specie di benvenuto al turista che anima queste sagre gastronomiche. Eppure, nelle giostre colorate e rumorose che caratterizzano l’aspetto più esteriore delle feste, riusciamo a scorgere ancora oggi quel senso di sfida del pericolo e della paura, di esibizione di forza e di vitalità tipiche dei giovani che le popolano la sera, quasi a volerci ricordare che i meccanismi più ancestrali che sono alla base dei nostri comportamenti e delle loro forme espressive sopravvivono anche in una società culturalmente globalizzata. La riscoperta delle nostre radici identitarie, molto in voga in questi ultimi tempi come reazione all’omologazione standardizzante, non dev’essere solo occasione di memoria collettiva ma deve ricostruire in forme nuove il tessuto connettivo delle comunità e della vita sociale.

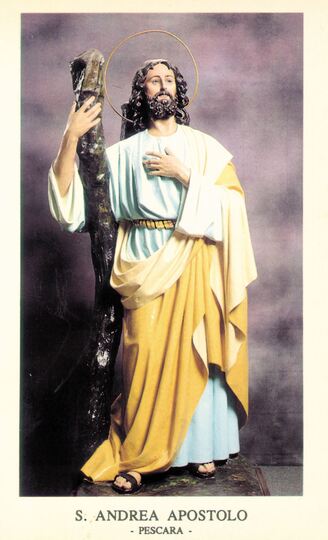

I giorni di effettivo riposo dei pescatori erano solo le feste dei santi protettori locali e i giorni “punto di stelle” che coincidevano con le principali feste religiose. Il 2 novembre era particolarmente rispettato perché si credeva che si pescassero le ossa dei morti. Le date considerate “punto di stelle” erano quelle in cui secondo la tradizione potevano verificarsi dei disastri (parola anch’essa etimologicamente affine da dis-astri), ovvero degli allineamenti sfavorevoli dei corpi celesti che erano di malaugurio; questi abitualmente coincidevano con i delicati momenti di passaggio da una fase solare/stagione ad un’altra oppure erano segnati in ricordo di eventi particolarmente infausti, come lo storico tsunami avvenuto sulle coste abruzzesi a fine luglio del 1627. A Pescara nessuno andava per mare a Natale e a Pasqua, nella ricorrenza dei santi protettori Cetteo e Andrea e soprattutto nella notte dei santi e dei morti: in tali giorni la scaramanzia imponeva di fare o di non fare qualcosa per ingraziarsi la Divinità, laddove il fermo delle attività produttive diventava occasione di cerimonie rituali a ripetizione annuale.

Le feste non avevano solo un significato religioso ma erano anche una forma di espressione aggregante e identificativa della comunità di villaggio, occasione per ostentare il protagonismo dei singoli o del gruppo di appartenenza e di esibizione di forza e vitalità; lo spirito di competizione connesso all’essere pescatore rafforzava le consuetudinarie prove di virilità e di resistenza che in tali occasioni i giovani dovevano dimostrare. Le gare di voga con i battelli fra gruppi rivali , la sfida dell’albero della cuccagna o a chi riesce a mangiare più maccheroni al peperoncino, non erano solo occasioni di divertimento ma segnali evidenti delle più profonde motivazioni sociali che tali avvenimenti avevano per i borghi marinari e non solo. Oggi, che le feste si sono progressivamente svuotate dell’arcaico significato simbolico che avevano in passato e non sono più luoghi di emotività comunitaria e celebrativi dell’identità del quartiere, si è persa la coscienza collettiva di partecipazione ad una storia sacra e il simulacro esteriore della festa è ormai più rivolto a un pubblico di villeggianti.

Mappa delle feste marinare

Scoprile cliccando le località evidenziate

D’inverno l’uso del pesce secco era abbastanza frequente, reidratato in acqua e preparato in svariati modi. Come in tutte le case popolari dell’epoca non mancavano il baccalà e lo stoccafisso ma si prestavano all’essiccazione anche specie locali come i palombi e la fragaglia (pesce misto minuto), i polipi e le seppioline.

A mezzogiorno raramente si cucinava: ai bambini veniva data una grande fetta di pane e olio con della frutta perché il pasto principale si consumava la sera, quando rientravano gli uomini dalla pesca. Durante l’estate, periodo in cui le paranze restavano in mare anche per diversi giorni, le donne attendevano che rientrasse il battellante che trasportava a riva il pescato per l’asta e, preso il paniere contenente la scafetta di spettanza, rientravano a casa per cucinare il pesce in bianco con un po’ di riso o arrosto cotto sui carboni per risparmiare l’olio. Il brodetto di pesce si cucinava solo quando tornavano i marinai e solo in questo caso si comprava il vino. La preparazione di questa tipica pietanza era diversa da quella effettuata a bordo e la ricetta variava da una zona all’altra.

Il consumo dei legumi accompagnati dalla pasta fresca fatta in casa era frequente nelle tavole dei pescatori e la frutta non mancava mai.

Una delle ricette più interessanti, esempio dell’antica cultura della conservazione alimentare del cibo basata sulla marinatura del pesce, era la calpisèlle, oggi scomparsa e soppiantata dalla più comune scapèce, una salsa all’aceto usata per facilitare la conservazione dopo la frittura del pesce per distruggere la carica batterica e bloccare la proliferazione delle spore fungine. L’essiccazione e la marinatura erano i due principali metodi di conservazione del pesce, catturato in abbondanza nei mesi estivi e consupopolare che imponeva di preservare scorte di cibo e di non buttare via niente nella perenne lotta per la sopravvivenza.

Di seguito si riporta la tipica ricetta del brodetto di pesce come si cucinava nelle case del vastese, così come riportata da Francesco Feola nel suo libro “Paranze”:

“Si iniziava col versare una buona quantità di olio extravergine di oliva in un largo tegame di creta smaltata, dove veniva stemperata una misura di aglio, prezzemolo, basilico, peperoncini verdi finemente tagliuzzati, alla quale si aggiungeva pomodoro fresco o, d’inverno, la conserva di pomodoro. Quando il tutto era quasi cotto e il liquido incominciava a bollire, vi si metteva il pesce iniziando dalle qualità più dure, scelto di media grandezza e riccamente assortito per garantire una molteplicità di gusti diversi, quali triglie e merluzzi, sogliole e “cianghette“ (suacia), calamari e calamaretti, seppioline tenerissime, “‘ndrecciadèite”(cepola) e qualche “panocchia” (canocchia) per dare maggior sapore. L’uso di vongole e cozze nel brodetto alla vastese è di uso abbastanza recente”

Sempre dal libro “Paranze” di Francesco Feola citiamo di seguito la preparazione della tradizionale calpisèlle a Vasto:

“La preparazione della calpisèlle avveniva a Natale e si sceglieva il pesce migliore: merluzzi, seppie, calamari, testoline e triglie, tutto di taglia piuttosto grossa. Fritto il pesce, lo si poneva a strati in una zuppiera o in un barilotto apposito, il “cognotto”, e fra l’uno e l’altro strato si mettevano mandorle lesse, acini di melograno, pinoli, ciliegie, peperoni, capperi, erbe di scoglio, fagiolini e quant’altro si usava conservare in aceto. Infine, bolliti a parte aceto e mosto cotto con erbe odorose (rosmarino, salvia, alloro) si spargeva il tutto nella zuppiera o nel barilotto, badando che il liquido fosse bollente e che penetrasse fino in fondo al contenitore in modo che tutto il pesce ne fosse saturo”.

Sviluppato da Microware s.r.l.

www.microwareitalia.com