La paranza

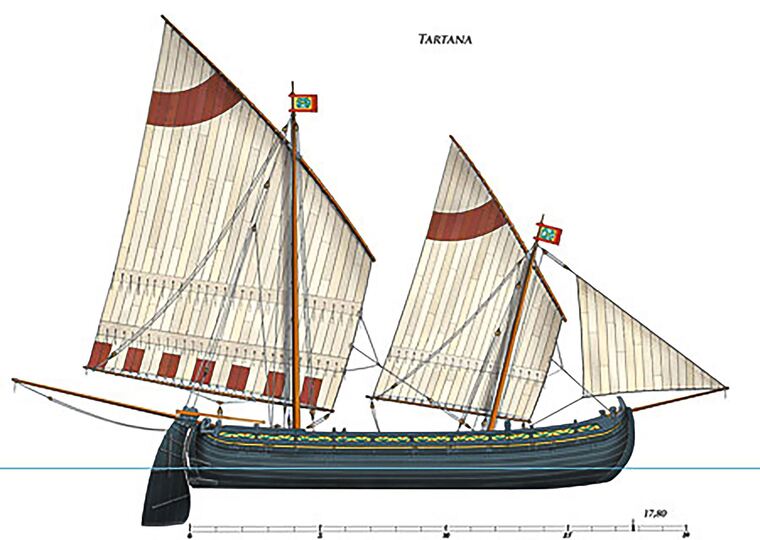

Pescare in coppia permetteva di catturare molto più pesce perché la bocca della rete si apriva meglio e la forza di trazione delle due barche, sospinte da un vento sufficiente con qualsiasi andatura, consentiva di percorrere tragitti più lunghi in minor tempo; con la precedente tecnica a tartana, invece, la grande rete a strascico, sottesa tra la prua e la poppa, doveva essere trainata solo con andature al traverso per cogliere sulla vela una spinta di vento sufficiente, limitando con ciò le uscite solo durante le stagioni primaverili ed estive, quando venti e moto ondoso rendevano meno complesso il governo delle attrezzature.

Infatti, col progredire delle scienze mediche nel secolo dei lumi i prodotti ittici del mare, prima considerati nell’alimentazione popolare quali cibo “povero” da mangiare nei giorni di “penitenza” o “di magro”, vennero rivalutati per le loro qualità nutritive estendendosi il consumo soprattutto fra la borghesia.

La Paranza era la tipica barca da pesca diffusa nel medio Adriatico a partire dalla metà del Settecento in coincidenza di una vera e propria rivoluzione delle tecniche piscatorie: l’introduzione della pesca a strascico praticata in coppia da barche di dimensioni ridotte, di minor costo e più manovriere rispetto alla precedente “tartana”, favorì lo sviluppo di un nuovo sistema di navigazione che permise di affrontare il mare aperto in ogni stagione, aumentando molto la produttività rispetto ai sistemi tradizionali di cattura effettuati con una sola imbarcazione.

Le paranze e i barchitti, tipici delle coste abruzzesi e marchigiane, e i bragozzi diffusi nell’alto Adriatico, divennero i nuovi tipi navali di minor costo e maggiore produttività che permisero la crescita numerica e l’espansione territoriale delle flottiglie per rispondere alla crescita demografica ed alle mutate abitudini alimentari della popolazione.

A ciò si aggiunse la messa a punto di un nuovo sistema di conservazione del pesce fresco, con l’uso del ghiaccio e della neve che consentì anche d’estate la distribuzione del prodotto deperibile verso i mercati interni.

Quando nel 1797, con la fine della Repubblica di Venezia, decadde la marineria commerciale in Adriatico questo nuovo tipo di barche con le relative tecniche di cattura diedero l’opportunità di sviluppare le attività di pesca svolte dai privati e da piccoli proprietari, portando alla specializzazione del mestiere e contribuendo alla successiva diaspora di molti pescatori provenienti dalle storiche marinerie di Chioggia e di Caorle verso altri porti dell’Adriatico, dove trovare nuove zone nelle quali insediarsi.

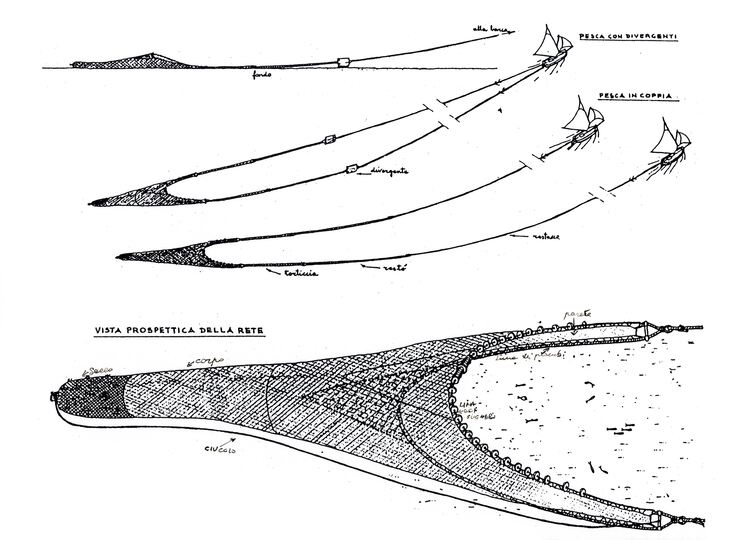

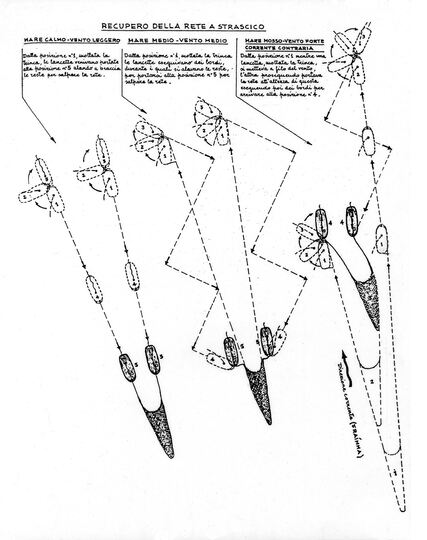

La paranza sopravvento era comandata dal parone il quale guidava tutte le manovre anche sulla barca sottovento con semplici gesti il cui significato veniva tramandato per consuetudine; durante la pesca la distanza fra i due scafi era di circa 40 metri in modo che i comandi si potessero osservare o udire chiaramente e si procedesse all’unisono. La paranza si allontanava dalla riva al massimo per 10/15 miglia (circa 20 km). Arrivati nella zona di pesca, dopo aver legato la vela, si dava voce all’altra barca che si disponeva ad una distanza ravvicinata e ci si scambiava il libbano, la grande fune che trascinava il sacco della rete, attraverso il lancio di una piccola cima di richiamo (chiamata ciucciarello).

Quando arrivava il momento di salpare la rete il parone chiamava la barca compagna e ordinava di prepararsi. Si stringevano le vele al vento per rallentare l’andatura e facilitare il recupero delle reste che venivano portate da poppa verso prora dove il giovane le recuperava intorno ad un mancolo, una sorta di bitta a pomello. Quando si arrivava al libbano, la grossa fune che precedeva la rete, un marinaio della barca alla quale toccava di recuperare il sacco, dopo aver aspettato che le due barche si accostassero, raccoglieva manualmente la mazzetta della rete che, accoppiata all’altra, veniva salpata fino a caricare a bordo il sacco pieno mediante il paranco senale, quindi si procedeva con la cernita del pesce:

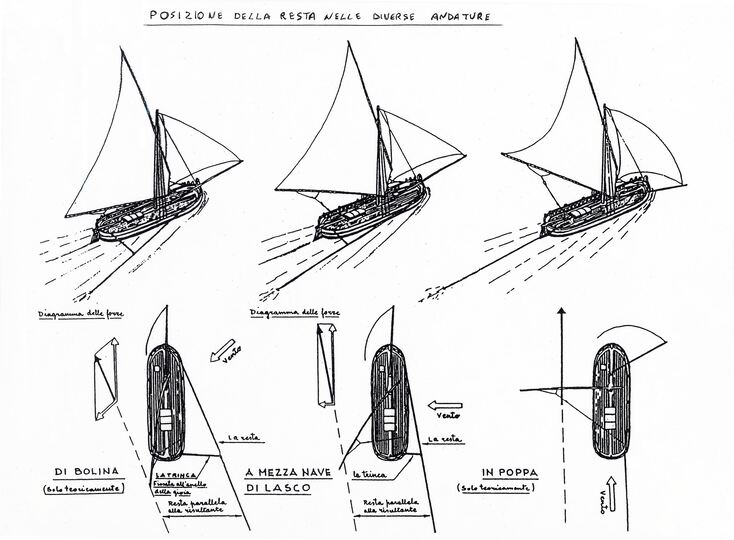

La Paranza deriva il suo nome dalla pesca praticata in coppia con le imbarcazioni appaiate (“al paro”) per trainare una rete a strascico (chiamata tartana) su fondali sabbiosi di modesta profondità. Questa tecnica costringeva gli equipaggi a governare i pescherecci con manovre veliche complesse che dovevano avvenire in perfetta sincronia, per tenere gli scafi sempre alla medesima distanza, col lungo cavo che li univa attraverso la rete, la quale doveva essere sempre tesa e costantemente aperta.

Dopo aver collegato le paranze e calato il sacco (lu cucuolle) il parone decideva il numero delle reste da filare in mare. Le reste erano funi più piccole lunghe circa 60 passi (poco più di 100 metri) e il loro numero era in funzione della profondità di pesca: a 15 braccia (circa 10 metri di profondità) si filavano ad esempio 4 o 5 reste collegate fra loro. La presenza di eventuali ostacoli e la necessità di difendersi dai delfini consigliavano l’uso di reti protettive a maglie larghe e incatramate montate a protezione del sacco terminale, fra queste c’era lu tramaione o ‘ndramicchie da talifaini contro i voraci attacchi degli odiati mammiferi. Si poteva fare una sola calata della rete per lo strascico della durata di sei o sette ore, o una di quattro ore seguita da un’altra di due.

quello buono veniva ammucchiato a prora per essere destinato alla vendita mentre quello di minore qualità serviva per preparare la scafetta, il compenso in natura di ogni pescatore. L’ora di ritorno dalla pesca variava con il mutare del vento e delle stagioni ma nelle normali uscite quotidiane si tornava di pomeriggio, mentre nei periodi di pesca intensiva, in primavera e in estate, si rimaneva al largo anche per intere settimane.

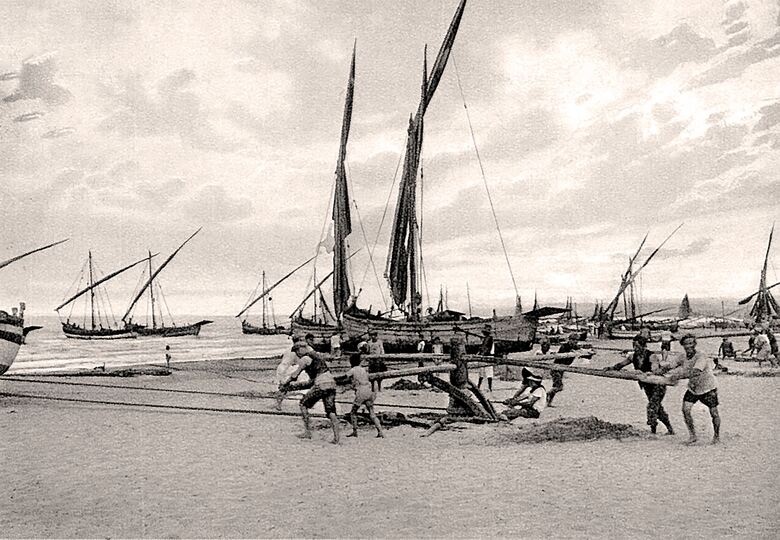

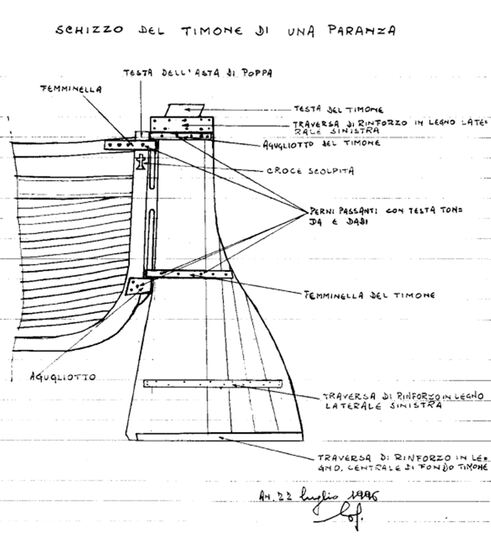

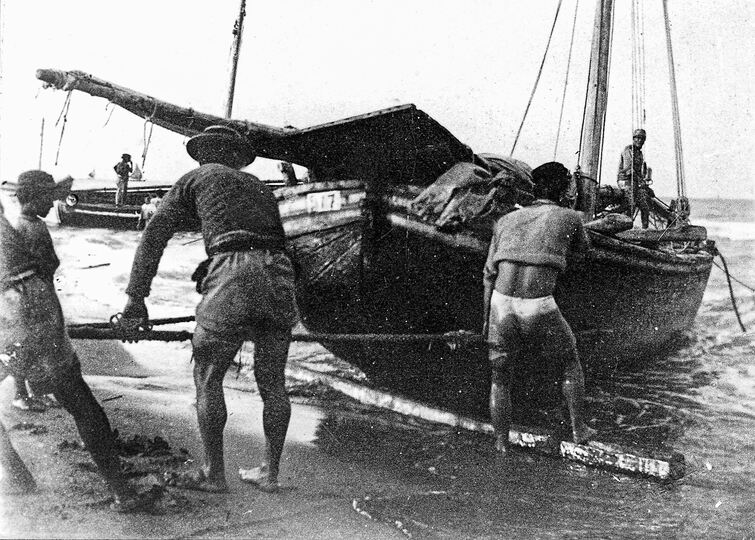

Le barche venivano ancorate alla fonda, rimanendo in mare nella vovara fra lo scagno e la riva, calando un'ancora a prua e portando a terra gli altri due pesanti ferri di poppa per essere seppelliti sotto la sabbia. In caso di maltempo doveva essere possibile tirare le barche in secco mediante la regagna, grosso argano in legno fissato sulla battigia, facendole scorrere su palancole, travi unte di grasso di pecora. Per tale motivo era impossibile montare una deriva fissa che evitasse lo scaròccio: questa funzione veniva affidata al timone che doveva pertanto essere di dimensioni ragguardevoli ma con la possibilità di essere alzato e abbassato senza uscire dalla sua sede.

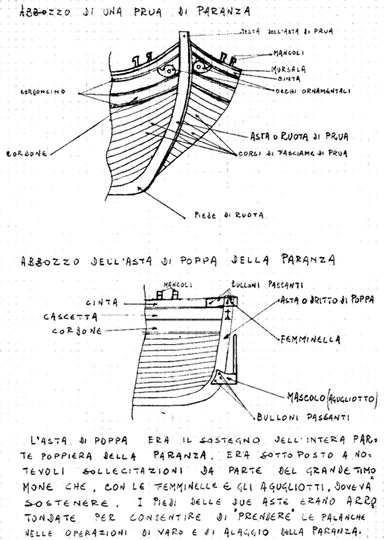

Una delle caratteristiche più evidenti di questo tipo di imbarcazioni era la massiccia prora “a petto d’anatra”, più alta rispetto alla linea di murata per riparare dalle onde in navigazione ma schiacciata fino a terminare con un grosso pomo finale, il tuppo, che insieme ai due grandi “occhi”, a rilievo e colorati di rosso, quasi disegnavano un volto umanizzato, proteso a scorgere i pericoli e gli ostacoli del mare.

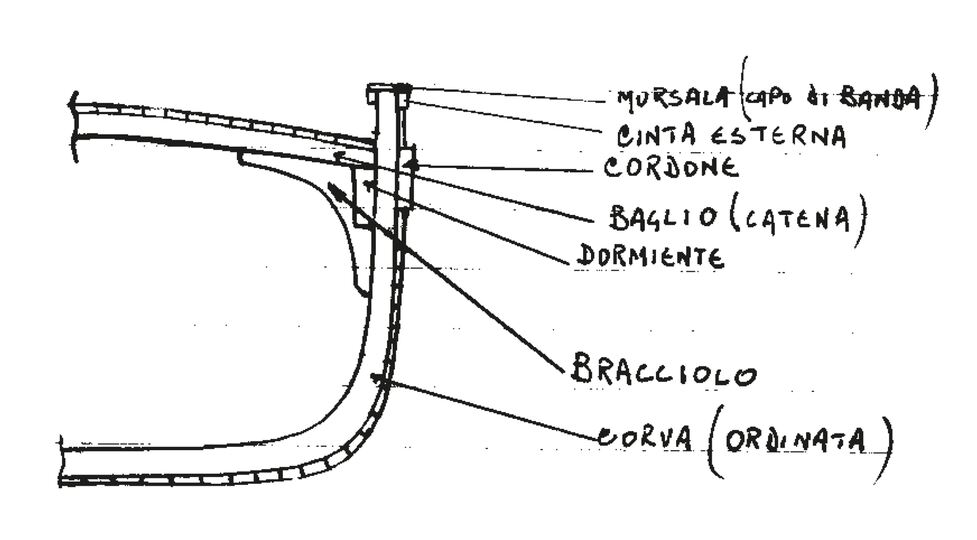

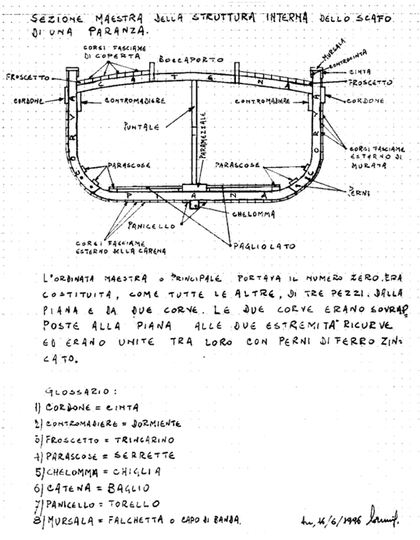

Costruite artigianalmente in legno di quercia da maestri d’ascia locali, con tecniche tramandate oralmente da padre in figlio, le paranze e le altre imbarcazioni simili di queste zone, come le versioni a due alberi definite barchitti e le più piccole lancette, si caratterizzavano per una chiglia poco sporgente e sempre affiancata da due basi parallele di appoggio; il fondo quasi piatto, infatti, si adattava perfettamente ai fondali bassi e pericolosi di questo tratto dell’Adriatico, con pochi approdi sicuri in caso di venti di traversìa.

L’adattamento tipologico lo ritroviamo anche nelle misure delle imbarcazioni che potevano variare in base alle diverse esigenze del committente, armatore o piccolo proprietario/parone che fosse; condizione che si verificò particolarmente dopo la prima guerra mondiale, quando la grande crisi, provocata dal prolungato fermo della pesca in Adriatico e dalla diminuzione del numero di pescatori, causò la riduzione della lunghezza delle Paranze dai 15/20 metri che potevano raggiungere ai circa 10 metri, con equipaggi passati dagli oltre 10 componenti alle 6 unità, per una conduzione a carattere più privatistica e familiare.

Periodicamente gli scafi dovevano essere tirati in secca per la calafatura, l’impermeabilizzazione affidata ad esperti artigiani che impiegavano la pegola ottenuta dalla raffinazione della resina dei pini come materiale collante e sigillante.

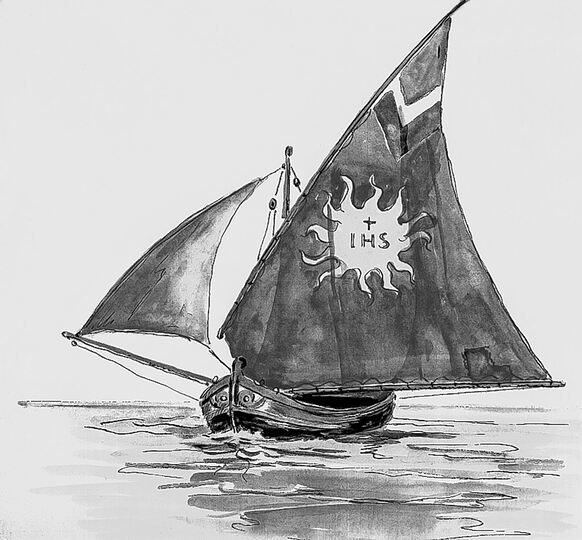

Una volta assemblate le vele venivano dipinte con coloranti naturali di giallo ocra o di colore rossastro e con simboli, spesso scaramantici, disegnati al centro, utili per riconoscerle da lontano nel loro rientro a riva col pescato da scaricare. Dopo tre o al massimo quattro anni il tessuto doveva essere sostituito.

La vela al terzo appartiene alla categoria delle vele cosiddette di taglio che, permettendo di stringere il vento e quindi di bordeggiare secondo linee diagonali, consentono la navigazione contro vento. Spesso le peculiarità dell’una e dell’altra tipologia velica sono state confuse perché la nomenclatura adottata dai pescatori prevedeva la definizione di vela a penna per indicare la vela latina e vela latina per indicare la versione al terzo.

Altra componente essenziale che connotava le paranze erano le ampie vele, capaci di trainare le pesanti reti a strascico; realizzate in tela di Olona le vele venivano autoprodotte dai pescatori locali più esperti, mandando a prendere i rotoli di cotone a sei fili ritorti ad Ancona e tagliando delle strisce di tessuto, ferzi, di lunghezza crescente, affiancandole e cucendole verticalmente lungo le cimose.

La paranza aveva in origine un solo albero con vela latina ma anche sulle nostre coste venne progressivamente adottata l’evoluzione della vela “al terzo” più manovrabile, spesso in aggiunta ad una seconda vela più piccola a prua utilizzata per le andature di poppa (il palaccone tenuto fuori dal cacciafuori, antesignano del moderno tangone). La vela al terzo di derivazione veneziana aveva una forma trapezoidale irregolare; inserita in mezzo a due pennoni veniva legata in testa d’albero ad un terzo della lunghezza totale del pennone superiore.

Entrando all’interno della paranza avremmo potuto osservare il barile dell’acqua potabile legato sulla murata, le brandine in tela che penzolavano sottocoperta vicine al crocifisso in legno ed alle immagini dei santi protettori inchiodate sulla base dell’albero, un lume a petrolio appeso nei pressi del boccaporto e tre o quattro sestole (o sessole) a forma di grossi cucchiai di legno ad angolo che servivano ai murè, i mozzi bambini, per sgottare l’acqua che si depositava in sentina. A prua c’era il paioletto, un ripiano più alto del pagliolato di calpestio dove nella parte superiore era ricavata una cuccetta e nello spazio inferiore trovavano riparo la legna ed il carbone per cucinare con lu fucone, una sorta di braciere quadrangolare inserito in un piccolo boccaporto posto a prua che veniva rivestito di mattoni e riempito di sabbia con uno strato di cenere sopra. Il paioletto di poppa era più ampio e sotto la cuccetta venivano custodite le linguette, lo spago e tutto l’occorrente per riparare reti e vele. Nella stiva della paranza avremmo trovato in buon ordine le reti da pesca, le vele di prua, i panari e le coffe per trasportare il pesce e la resta della speranza o spera, una grossa e lunga fune di canapa utilizzata come ancora galleggiante per raddrizzare lo scafo durante le delicate manovre di rientro a riva in caso di mare mosso e per evitare che la poppa venisse spinta di traverso dalle onde mettendo in pericolo la barca.

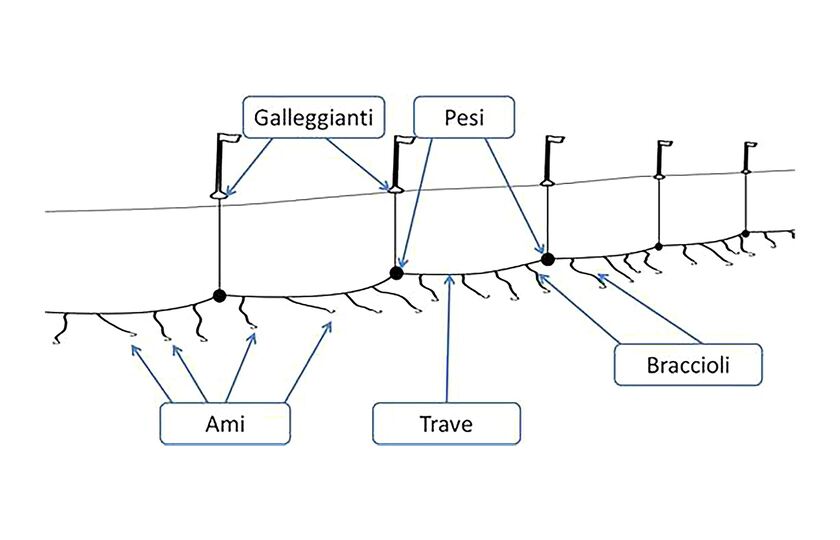

La sciabica da paranza

Era la principale rete a strascico da fondo anticamente trainata da due paranze appaiate, composta da due bracci e da un sacco, collegata alle barche da una lunga serie di cime di diverso diametro. Il sacco veniva rivestito da uno struscio di rete più spessa per preservare il sacco da un consumo eccessivo.

Lu carpasfòje

Il carpasfoglie era una rete a strascico con la quale si prendevano le sogliole (le sfoje), i rombi, le passere e altri pesci bentonici che vivono nei fondali fangosi dell’Adriatico. Questa lunga rete a sacco veniva trainata sia dalle paranze che dalle lancette tipicamente durante la notte, navigando vicino alla costa e in parallelo alla stessa. L’imboccatura della rete era tenuta costantemente aperta da un palo di faggio di circa due metri mentre nella parte inferiore una lima di piombi laminati arava superficialmente i bassi fondali.

Lu palangare

Un altro attrezzo usato da alcuni equipaggi specializzati era il palancàro, formato da una lunga cima alla quale erano legati a distanza costante una serie di lenze sottili alla cui estremità erano fissati gli ami con le esche. I piombi e i sugheri erano posizionati in modo che lu palangàre rimanesse sul fondo, oppure a mezz’acqua o che galleggiasse, con la scelta di ami ed esche a seconda della specie bersaglio. Con il filo grosso di canapa si potevano catturare pesci di grandi dimensioni, fino a 100 chili, come il palombo, il gattuccio, razze, la vaccarella, la pastinaca, il dentice, il grongo e altri. Per questa pesca lu palangàre si lasciava in acqua tutta la notte.

tra loro il giovane al quale erano affidati gli incarichi più onerosi quali l’ormeggio a terra in pieno inverno, i servizi ai più anziani, i turni di più lunga durata. C’erano poi un paio di murè, mozzi dai 7 ai 15 anni di età che dovevano apprendere il mestiere svolgendo i lavori più umili, quali preparare e pulire lu fucone, sciacquare il ponte e togliere l’acqua dalla stiva.

L’equipaggio delle paranze più grandi, in uso soprattutto fino allo scoppio della guerra nel 1915, era di circa 10 persone organizzate secondo una rigida gerarchia dei ruoli. Capopesca era il parone – talvolta anche proprietario della barca – con il quale collaborava il sottoparone della paranza gemella che navigava sottovento. Suoi sottoposti erano circa 7 marenare a cui spettava il compito di occuparsi della pesca e di alcune operazioni della navigazione;

Questa distinzione di ruoli e di importanza veniva rispecchiata nella distribuzione del cibo e del pescato che veniva diviso in parti: al parone e al sottoparone toccavano una parte e mezza e una parte e un quarto, ai marinai una parte ed al murè da un quarto e tre quarti di parte a seconda dell’anzianità di servizio. Partecipava a questa ripartizione anche lu sbalzocche (o sbarzocche), il bracciante di mare che si occupava di scaricare il pesce e di prepararlo per il mercato.

Tornato a bordo, ancora nudo, il giovane doveva velocemente arrampicarsi sul pennone di sopra per sciogliere la vela, mentre i marinai issavano a bordo l’ancora di prua del peso di 50 chili ed il parone si metteva al timone. Intorno alle dieci del mattino, col pesce pescato durante la prima calata, i marinai preparavano il brodetto di mare in un tegame di coccio mentre, se il mare fosse stato agitato, si sarebbe arrostito il pesce con spiedini infilati nella sabbia de lu fucone. Quando tutto era pronto i pescatori, con la fetta di pane a mò di piatto, si accosciavano in cerchio intorno al tegame del brodetto e a un recipiente in terracotta dove veniva versato il sugo per bagnare il pane; allora il parò capobarca con la mano destra toccava la tolda, si baciava le dita e pronunciava “JasùCrist!” in segno di ringraziamento. Il primo a inzuppare il pane e a prendere il pesce con la punta del coltello doveva essere il parone; ogni marinaio poteva prendere solo il pesce che aveva dinanzi nel tegame. Durante il pasto si beveva vino o acqua e vino mentre per dissetarsi durante la giornata, senza consumare troppo le scorte, all’acqua si aggiungeva una piccola quantità di aceto e si faceva la buvanda.

La vita a bordo della paranza era molto dura, soprattutto da ragazzi. Si prendeva il mare di notte e per salire sulla barca ancorata a riva si chiamava il giovane che dormiva a bordo. Questi, anche d’inverno, si arrotolava sul petto la maglia di lana fatta in casa, si toglieva li salpatùre o salvarelle (i calzoncini corti al ginocchio) e nudo scendeva in acqua. Arrivato sulla spiaggia caricava sulle spalle i marinai e li portava a bordo. Quindi, scendeva di nuovo in acqua per andare a recuperare i due ferri a quattro marre interrati sulla riva e, dopo aver scavato e disseppellito le ancore del peso di circa 25 chili l’una, le caricava sulle spalle e le trasportava a bordo.

Quando il tempo era bello non si stava mai in ozio fra una calata e l’altra: si fabbricavano le varie cime (li cummanne), si rattoppavano le vele o si rinforzavano i terzaroli se il vento aumentava, mentre i muré ogni due ore dovevano sgottare (asseccare) l’acqua che penetrava nello scafo, non sempre perfettamente impermeabile. L’abbigliamento del pescatore, come abbiamo visto, era molto semplice ed oltre a pesanti maglioni e mutandoni di lana di pecora si indossava un’incerata, anch’essa fabbricata in casa al telaio in cotone e lino e cucita a forma di camicia col cappuccio; per renderla impermeabile le donne la spennellavano di olio di lino crudo e la mettevano a seccare al sole. Normalmente sulla barca si stava a piedi nudi.

a fine cernita prendeva dal mucchio di pesce più pregiato una parte destinata ai propri bisogni. Solo i più bravi potevano ricevere come premio una piccola somma di denaro. Al rientro delle paranze o dei battelli le donne dei pescatori si avvicinavano a riva ed ognuna prendeva il suo panire, un cesto di vimini intrecciato, di forma rotonda, contenente la scafetta per i propri bisogni familiari e per la vendita del rimanente.

Le paranze abruzzesi nella buona stagione rimanevano in mare a lungo, anche 15/20 giorni; in tal caso l’armatore della paranza, insieme con lu sbalzocche, si recava con un battello a vela di circa sette metri nella zona di pesca per rintracciare le sue barche, identificabili da lontano grazie ai simboli disegnati sulle vele, per ritirare il pescato e per consegnare la mappina con i viveri preparata dalle mogli dei pescatori. Il pescato veniva diviso a bordo ed il pesce migliore veniva destinato all’asta mentre la parte di minore qualità veniva divisa fra l’equipaggio e serviva per preparare la scafetta, il compenso in natura al quale ogni pescatore aveva diritto. Il parone poteva togliere o aggiungere pesce alla parte di ciascun pescatore secondo il suo insindacabile giudizio, in relazione ai meriti e all’impegno dimostrati nella giornata di pesca;

Il brodetto cucinato sulla paranza era diverso da quello che le mogli preparavano al rientro a casa. I marinai sceglievano il pesce minuto e meno pregiato che usciva dalla saccata della prima cala: merluzzetti, sbane, cianchette, rospetti, piccole gallinelle o scorfanetti, gattucci, qualche polpetto, occhialine, alcune aragostine o canocchie, etc. e li “curavano”, cioè li pulivano lavandoli bene con l’acqua di mare. Nel frattempo, qualcuno accendeva il fuoco (si usava allora il carbone) e vi poneva sopra il tegame per il soffritto con olio di oliva, due spicchi di aglio e quattro, cinque peperoni secchi (li fiffillune), che a fuoco lento si facevano soffriggere (in assenza di olio venivano utilizzati fegati di merluzzi pescati). Non appena rosolati, i peperoni si tiravano via e si lasciavano raffreddare per poi essere tritati in un “mortaio”, con il sale grosso. Subito dopo nel tegame si versava un bicchiere di aceto di vino e in seguito li fiffillune. Non appena il sugo cominciava a bollire, si calava il pesce: prima i polpetti, poi i pesci più duri, a seguire gli altri. Si copriva il tegame e si lasciava cuocere a fuoco allegro; dopo circa venti minuti di cottura, il “brodetto” era pronto.

La situazione economica andava verso un lento declino e la progressiva meccanizzazione, con l’introduzione del lavoro salariato, incominciò a causare lo sfaldamento di quella organizzazione sociale costruita negli anni di duro lavoro e sacrifici da un gruppo di uomini intraprendenti.

Già nel 1950 a livello nazionale oltre il 60% dei pescatori era dipendente, significando che la pesca, tradizionalmente gestita a livello familiare, si era trasformata in un’effettiva attività imprenditoriale. La scomparsa dei sistemi preindustriali di pesca ed il conseguente abbandono dei modelli di organizzazione sociale a bordo e nei borghi marinari, con tutti gli effetti positivi sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ma distruttivi sull’ambiente ittico causati dalla pesca intensiva, non hanno però cancellato completamente una cultura identitaria che ancora sopravvive e talvolta riemerge nella storia e nei racconti orgogliosi delle antiche famiglie di pescatori.

Negli anni ‘30 del Novecento l’esercizio della pesca incominciò a mutare in maniera radicale con l’introduzione degli scafi a motore. In Abruzzo il cambiamento del sistema propulsivo a motore avvenne lentamente affiancando ai primi piccoli pescherecci a motore paranzelle più maneggevoli e battelli con vela al terzo. Tuttavia, questi primi motori, che costrinsero molti pescatori ad indebitarsi, non erano efficienti e adatti al traino di pesanti reti da pesca, con barche ancora inadatte alla motorizzazione, mentre le paranze più piccole non riuscivano a garantire che la mera sopravvivenza familiare.

Alla fine della Seconda guerra mondiale le paranze sopravvissute vennero richiamate in servizio e molte di queste furono motorizzate in modo empirico, riutilizzando i motori dei carri armati americani in demolizione, eliminando i pennoni velici e riducendo l’altezza degli alberi. Anche le pesanti e fragili reti a strascico in canapa vennero trasformate con l’adozione del nylon, un materiale sintetico più leggero e di lunga durata in grado di moltiplicare le capacità di cattura e di mettere in crisi il mestiere di funaio. L’impiego nella pesca delle vecchie paranze abruzzesi, grazie alla buona qualità del legno di quercia, continuò fino agli anni Sessanta quando i tecnici incaricati dal Registro Italiano Navale, per ragioni di sicurezza, non ne consentirono più l’utilizzo.

Sviluppato da Microware s.r.l.

www.microwareitalia.com